[…] La maestosa Amenouzume appese fresche fronde del profumato monte del cielo alla corda che le rimboccava le maniche, si acconciò la capigliatura con una bella ghirlanda, e adornò le braccia con erbe e foglioline dei bambusa del profumato monte. Sistemò poi presso la porta della rocciosa stanza del cielo [ossia la caverna in cui si era rinchiusa la dea Amaterasu, irata contro il fratello Susanowo] un recipiente capovolto, vi batté sopra i piedi con un baccano così assordante da restarne spiritata, fece penzolare fuori le mammelle e abbassò la cintola del vestito fino a mostrare il sesso. Le pianure del sommo cielo sobbalzarono e uno scoppio di risa di levò da tutte le otto centinaia di miriardi di esseri.

Amaterasu grande sovrana e sacra, incuriosita, aprì uno spiraglio nella porta della rocciosa stanza. […]

(tratto da Kojiki. Un racconto di antichi eventi, a cura di Paolo Villani)

E’ questo senz’altro uno dei passi più celebri del Kojiki, capolavoro della letteratura e della mitologia giapponese, che immortala con pochi e intensi tratti una curiosa ma efficace forma di danza. Su questa e su molte altre manifestazioni estetiche si sofferma il bel saggio Musica e danza del principe Genji. Le arti dello spettacolo nell’antico Giappone dell’etnomusicologo Daniele Sestili (ed. LIM – Libreria Musicale Italiana, pp. 190, € 19), che offre una ricca panoramica sulla raffinatissima epoca Heian (794-1185), con un’ampia pluralità di prospettive, proponendosi al contempo come un testo godibile da un largo pubblico per chiarezza e fluidità. Lo studioso non soltanto analizza i repertori (musicali, coreutici, corali…) tipici del tempo – insieme alle circostanze, ai ruoli e ai significati in cui essi si dispiegavano -, ma riesce soprattutto a ridestare il fascino imperituro di tutta un’epoca. L’autore ha inoltre corredato l’opera di cinque utili appendici, che aiutano il lettore a destreggiarsi meglio con gli argomenti trattati; all’interno di esse trova posto il saggio Il Genji monogatari visto attraverso la musica di Yamada Yoshio, che evidenzia in quali maniere, adoperando lo studio degli strumenti e delle tecniche musicali, sia possibile datare con maggior precisione il periodo storico in cui il romanzo è ambientato.

E’ questo senz’altro uno dei passi più celebri del Kojiki, capolavoro della letteratura e della mitologia giapponese, che immortala con pochi e intensi tratti una curiosa ma efficace forma di danza. Su questa e su molte altre manifestazioni estetiche si sofferma il bel saggio Musica e danza del principe Genji. Le arti dello spettacolo nell’antico Giappone dell’etnomusicologo Daniele Sestili (ed. LIM – Libreria Musicale Italiana, pp. 190, € 19), che offre una ricca panoramica sulla raffinatissima epoca Heian (794-1185), con un’ampia pluralità di prospettive, proponendosi al contempo come un testo godibile da un largo pubblico per chiarezza e fluidità. Lo studioso non soltanto analizza i repertori (musicali, coreutici, corali…) tipici del tempo – insieme alle circostanze, ai ruoli e ai significati in cui essi si dispiegavano -, ma riesce soprattutto a ridestare il fascino imperituro di tutta un’epoca. L’autore ha inoltre corredato l’opera di cinque utili appendici, che aiutano il lettore a destreggiarsi meglio con gli argomenti trattati; all’interno di esse trova posto il saggio Il Genji monogatari visto attraverso la musica di Yamada Yoshio, che evidenzia in quali maniere, adoperando lo studio degli strumenti e delle tecniche musicali, sia possibile datare con maggior precisione il periodo storico in cui il romanzo è ambientato.

Grazie alla stabilità politica e alla maturità raggiunta dalla cultura nipponica (fecondata anche da apporti cinesi, coreani, indiani), la ristrettissima aristocrazia del periodo Heian poté dare vita a un insieme di pratiche improntate alla <<legge del gusto>>, volte da un verso a intessere e consolidare relazioni interpersonali (con ovvi risvolti politici), dall’altro a esaltare il carattere sublime ed élitario della classe nobiliare.

All’interno di questo scenario si collocava naturalmente anche la musica, che non svolse la funzione di mero sottofondo armonico, ma costituì una delle massime espressioni  artistiche dell’epoca, nonché un’attività molto ricorrente nella quotidianeità dei blasonati, che individuarono in essa un fondamentale tramite per portare alla luce il mono no aware, il “sentimento delle cose” che svela la caducità di tutto ciò che ci circonda con delicato pathos.

artistiche dell’epoca, nonché un’attività molto ricorrente nella quotidianeità dei blasonati, che individuarono in essa un fondamentale tramite per portare alla luce il mono no aware, il “sentimento delle cose” che svela la caducità di tutto ciò che ci circonda con delicato pathos.

Melodie e danze heian – coppia spesso inscindibile – si incarnavano principalmente in due tipologie, non esenti da contaminazioni reciproche o di provenienza popolare: la gagaku, legata ai riti e alle solennità della corte, e la miasobi, l'”augusto svago” amato e coltivato con assiduità da uomini e donne titolati.

Daniele Sestili, nel trattare ciò, non si limita a prendere in considerazione soltanto elementi di teoria o storia della musica, ma realizza un vero e proprio affresco del periodo storico, comprendente forme artistiche anche molto diverse tra loro (calligrafia, poesia, danza, canto, architettura, moda…), accomunate però dall’ideale heian – influenzato dal pensiero taoista (di origine cinese) e dal sostrato autoctono shintō – che voleva tutte le attività umane “[…] specchio fedele dell’armonia presente nel cosmo”. Ciò non implicava un’imitazione pedissequa della natura, anzi. L’optimum era infatti rappresentato proprio da quel che era in grado di inserirsi con spontaneità e grazia nel paesaggio circostante:

[Genji a Tamakatsura]: Sai quello che mi piace? Suonare uno strumento come il tuo in una fresca sera d’autunno, quando la luna è alta, stando seduto proprio accanto alla finestra. Allora si suona in concerto con le cicale, inserendo il frinire nell’accompagnamento. Ne risulta una musica che è intima, ma al tempo stesso tutta moderna.

(tratto dal Genji monogatari di Murasaki Shikibu)

‘Moderno’ (imamekashi) fu una delle parole d’ordine dei secoli heian ma, paradossalmente, non entrò mai in conflitto con il carattere rituale e sacrale che molta musica nipponica custodisce tuttora in sé, retaggio di una fase – ormai persa nella notte dei tempi – in cui si adoperava la cetra per consultare gli dèi, o si eseguivano danze per propiziare il raccolto: per questa ragione, numerose manifestazioni connesse all’ambito melodico presentavano strutture, forme e linguaggi (figurativi, espressivi, cinetici…) altamente codificati. La foggia e i colori di un abito, la scelta dei materiali (legni pregiati, carta, seta…) e degli accessori (spade, maschere, rami e fiori…), il timbro d’uno strumento o un’inclinazione particolare della voce: nulla era lasciato al caso, perché – ben prima di essere un mero intrattentimento, come già accennato sopra – la musica rivestiva molteplici altre funzioni.

‘Moderno’ (imamekashi) fu una delle parole d’ordine dei secoli heian ma, paradossalmente, non entrò mai in conflitto con il carattere rituale e sacrale che molta musica nipponica custodisce tuttora in sé, retaggio di una fase – ormai persa nella notte dei tempi – in cui si adoperava la cetra per consultare gli dèi, o si eseguivano danze per propiziare il raccolto: per questa ragione, numerose manifestazioni connesse all’ambito melodico presentavano strutture, forme e linguaggi (figurativi, espressivi, cinetici…) altamente codificati. La foggia e i colori di un abito, la scelta dei materiali (legni pregiati, carta, seta…) e degli accessori (spade, maschere, rami e fiori…), il timbro d’uno strumento o un’inclinazione particolare della voce: nulla era lasciato al caso, perché – ben prima di essere un mero intrattentimento, come già accennato sopra – la musica rivestiva molteplici altre funzioni.

In primis, dal momento che ciascuna classe era dotata di generi, strumenti e tecniche peculiari, essa fungeva da mezzo di identificazione comunitario e, nel caso dei nobili, di celebrazione del proprio elevato status, poiché rispecchiava la sopraffine estetica degli yokihito (le “persone di qualità”); come se non bastasse, le manifestazioni musicali venivano utilizzate per intessere e rafforzare relazioni (è questo il caso, per esempio, del corteggiamento), adempiere obblighi religiosi e sociali, rinconciliarsi con la natura, entrare in contatto con i numi e tentare di riprodurre sulla misera terra le bellezze del paradiso, al punto tale che persino gli animi più duri erano costretti a piegarsi all’incanto:

Seguì un gran concerto, nel quale fu eseguito con mirabile effetto il brano <<Ci fu mai giorno come questo?>>. Perfino i mozzi e i facchini […] stavolta tesero l’orecchio e di lì a poco ascoltavano a bocca aperta, stupefatti e rapiti. Perché era impossibile che gli strani acuti tremoli del Modo di primavera [=sōjō], che l’insolita bellezza della notte rendeva ancor più intensi, non commovessero persino le più insensibili creature umane.

(tratto dal Genji monogatari di Murasaki Shikibu)

Le contese teologiche ben presto si legano a quelle politico-economiche e, dal cuore del Vecchio continente, raggiungono persino le sponde del Giappone, arcipelago noto tra il Cinquecento e il Seicento per le merci rare e preziose che offre ai mercanti intrepidi pronti a sfidare oceani e tempeste pur di accapparle. Baruch Dekker – ci racconta Giancarlo Micheli nel suo denso romanzo La grazia sufficiente (Campanotto, pp. 117, € 13;

Le contese teologiche ben presto si legano a quelle politico-economiche e, dal cuore del Vecchio continente, raggiungono persino le sponde del Giappone, arcipelago noto tra il Cinquecento e il Seicento per le merci rare e preziose che offre ai mercanti intrepidi pronti a sfidare oceani e tempeste pur di accapparle. Baruch Dekker – ci racconta Giancarlo Micheli nel suo denso romanzo La grazia sufficiente (Campanotto, pp. 117, € 13;  lavoro per la buona causa del Monbushou, il ministero imperiale promotore di un’educazione rispettosa dei principi tradizionali nipponici, nel contempo attenta ai moderni valori occidentali. La sua esistenza è scandita da piccole cose: la livrea da usciere ben stirata, il passo marziale e un poco ridicolo, la ciotola di riso consumata in compagnia l’amata madre, devota al culto del marito ucciso in guerra per la grandezza del Giappone. Il ricordo paterno perseguita Taisho che, schiacciato dai sensi di colpa, si arruola volontario, pronto a sacrificare la sua vita combattendo contro i cinesi per il controllo della Manciuria (avvenuto nel 1931), in nome di un imperatore e di un paese che ripagano la sua devozione con un regolare salario da soldato e una baionetta per compiere onorevolmente seppuku (il suicido rituale) in caso di prigionia. Ma qualunque nobile gesto nelle sue mani sembra però destinato a tradursi in una malinconica e goffa pantomima, dal momento che Taisho, a dispetto del suo appellativo – intrepretabile fra l’altro come “grande vittoria” e “sonora risata” – non sa esser soddisfatto di sé: lo stato richiede obbedienza, l’ordine sociale rigore, la famiglia virtù, ed egli non è in grado di onorare tutto ciò.

lavoro per la buona causa del Monbushou, il ministero imperiale promotore di un’educazione rispettosa dei principi tradizionali nipponici, nel contempo attenta ai moderni valori occidentali. La sua esistenza è scandita da piccole cose: la livrea da usciere ben stirata, il passo marziale e un poco ridicolo, la ciotola di riso consumata in compagnia l’amata madre, devota al culto del marito ucciso in guerra per la grandezza del Giappone. Il ricordo paterno perseguita Taisho che, schiacciato dai sensi di colpa, si arruola volontario, pronto a sacrificare la sua vita combattendo contro i cinesi per il controllo della Manciuria (avvenuto nel 1931), in nome di un imperatore e di un paese che ripagano la sua devozione con un regolare salario da soldato e una baionetta per compiere onorevolmente seppuku (il suicido rituale) in caso di prigionia. Ma qualunque nobile gesto nelle sue mani sembra però destinato a tradursi in una malinconica e goffa pantomima, dal momento che Taisho, a dispetto del suo appellativo – intrepretabile fra l’altro come “grande vittoria” e “sonora risata” – non sa esser soddisfatto di sé: lo stato richiede obbedienza, l’ordine sociale rigore, la famiglia virtù, ed egli non è in grado di onorare tutto ciò. libro di Tanizaki, “Neve Sottile”, dalle pagine un po’ ingiallite dal tempo, finisce nelle mie mani di lettrice appassionata di cultura nipponica. Di Tanizaki sensei, conoscevo solo il nome, ma la trama del libro mi è piaciuta fin da subito. Quelle vicende familiari che sono comuni a qualsiasi cultura, mi ricordavano i Bennet della Austen, o le sfortunate sorelle di Piccole Donne.

libro di Tanizaki, “Neve Sottile”, dalle pagine un po’ ingiallite dal tempo, finisce nelle mie mani di lettrice appassionata di cultura nipponica. Di Tanizaki sensei, conoscevo solo il nome, ma la trama del libro mi è piaciuta fin da subito. Quelle vicende familiari che sono comuni a qualsiasi cultura, mi ricordavano i Bennet della Austen, o le sfortunate sorelle di Piccole Donne. Quest’ultimo punto è ampiamente trattato in Mangascienza. Messaggi filosofici ed ecologici nell’animazione fantascientifica giapponese per ragazzi (Tunué, pp. 259, € 16,50; ora in offerta su Amazon.it

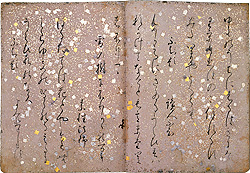

Quest’ultimo punto è ampiamente trattato in Mangascienza. Messaggi filosofici ed ecologici nell’animazione fantascientifica giapponese per ragazzi (Tunué, pp. 259, € 16,50; ora in offerta su Amazon.it  tornata alla mente in una sera pungente di novembre, tenendo tra le mani il Kokin Waka shū (edizione italiana curata dalla grande studiosa Ikuko Sagiyama per Ariele, pp. 686, € 34), prima tra le ventuno antologie imperiali di lirica classica giapponese. Quello che, apparentemente, sembrerebbe un volume di liriche, è in realtà uno scrigno che dall’inizio del X secolo d. C. custodisce un inestimabile tesoro letterario, composto da ben millecento composizioni (più undici in origine cancellate), prevalentemente waka

tornata alla mente in una sera pungente di novembre, tenendo tra le mani il Kokin Waka shū (edizione italiana curata dalla grande studiosa Ikuko Sagiyama per Ariele, pp. 686, € 34), prima tra le ventuno antologie imperiali di lirica classica giapponese. Quello che, apparentemente, sembrerebbe un volume di liriche, è in realtà uno scrigno che dall’inizio del X secolo d. C. custodisce un inestimabile tesoro letterario, composto da ben millecento composizioni (più undici in origine cancellate), prevalentemente waka L’animo, il cuore (kokoro), seme della poesia, deve svilupparsi armoniosamente e fiorire nella kotoba, la parola, dal momento che «il linguaggio deve esaurire pienamente il contenuto del messaggio poetico senza margini di oscurità» (p. 20). Il risultato è un idioma complesso, ricco di finissimi espedienti retorici e lessicali, che genera e al tempo stesso è generato da immagini che preservano ancora oggi nitore e bellezza: il fiore del ciliegio dalla grazia effimera, le maniche del kimono zuppe di lacrime, il fiume Asukagawa che diventa simbolo dell’instabilità e dei destini mutevoli.

L’animo, il cuore (kokoro), seme della poesia, deve svilupparsi armoniosamente e fiorire nella kotoba, la parola, dal momento che «il linguaggio deve esaurire pienamente il contenuto del messaggio poetico senza margini di oscurità» (p. 20). Il risultato è un idioma complesso, ricco di finissimi espedienti retorici e lessicali, che genera e al tempo stesso è generato da immagini che preservano ancora oggi nitore e bellezza: il fiore del ciliegio dalla grazia effimera, le maniche del kimono zuppe di lacrime, il fiume Asukagawa che diventa simbolo dell’instabilità e dei destini mutevoli. condizionano tuttora tanto la cultura quanto il comportamento dei giapponesi. Per questa ragione, oggi sono felice di presentarvi Oltre la filosofia. Percorsi di saggezza tra Oriente e Occidente di Giangiorgio Pasqualotto (Colla Editore, pp. 221, € 19; in offerta su Amazon.it a 16,15

condizionano tuttora tanto la cultura quanto il comportamento dei giapponesi. Per questa ragione, oggi sono felice di presentarvi Oltre la filosofia. Percorsi di saggezza tra Oriente e Occidente di Giangiorgio Pasqualotto (Colla Editore, pp. 221, € 19; in offerta su Amazon.it a 16,15  Da qualche giorno in tv sta andando in onda una (imbarazzante) pubblicità in cui il testimonial, Francesco Totti, nelle vesti di cuoco giapponese, in risposta ad alcuni nipponici che lo hanno ringraziato con il consueto “arigatou”, precisa: “Macché rigatoni, è sushi!”.

Da qualche giorno in tv sta andando in onda una (imbarazzante) pubblicità in cui il testimonial, Francesco Totti, nelle vesti di cuoco giapponese, in risposta ad alcuni nipponici che lo hanno ringraziato con il consueto “arigatou”, precisa: “Macché rigatoni, è sushi!”. (piatti snaturati, dubbia qualità, cibi mal conservati, etc.)? Per fortuna, la critica gastronomica Fernanda D’Arienzo, insieme al suo team, ha dato vita a una guida-bussola da portare sempre con sé (non a caso, ha il formato adatto per essere infilata nel cruscotto o nella borsetta), vale a dire Roma. Il mondo nel piatto – ed. 2011/12 (La Pecora Nera edizioni, pp. 252, €8,90).

(piatti snaturati, dubbia qualità, cibi mal conservati, etc.)? Per fortuna, la critica gastronomica Fernanda D’Arienzo, insieme al suo team, ha dato vita a una guida-bussola da portare sempre con sé (non a caso, ha il formato adatto per essere infilata nel cruscotto o nella borsetta), vale a dire Roma. Il mondo nel piatto – ed. 2011/12 (La Pecora Nera edizioni, pp. 252, €8,90).