Tre vite precarie, quelle di Yoshiko, Yoshio e Ushiyama, sino a quando non si trovano a fare i conti con un evento eccezionale: un inaspettato impiego presso una delle imprese più prestigiose del paese, la Fabbrica.

Tre vite precarie, quelle di Yoshiko, Yoshio e Ushiyama, sino a quando non si trovano a fare i conti con un evento eccezionale: un inaspettato impiego presso una delle imprese più prestigiose del paese, la Fabbrica.

Nello stabilimento c’è tutto quel che si può desirare per un’esistenza serena: boschi, appartamenti, un’ottima rete di trasporti e una scelta pressoché inesauribile di ristoranti. Poco importa, quindi, se le mansioni hanno qualcosa di bizzarro, e colleghi e colleghe – sebbene gentili – sembrano esser evasivi o addirittura reticenti.

Per quanto completamente diversi fra loro per mansioni, temperamento e storia – Yoshiko passa le giornate a distruggere documenti, Ushiyama, ex informatico, corregge testi a volte improbabili, mentre Yoshio, grazie alla sua preparazione scientifica, cataloga muschi -, i tre hanno in comune l’essere alle dipendenze della Fabbrica e la vaga sensazione che qualcosa, in fondo, non torni.

“[…] quali erano esattamente i prodotti che la fabbrica immetteva sul mercato? E che cos’era, in fondo, la fabbrica? Perché e da quando esisteva? […] Per chi o cosa andavo in quel posto e mi sedevo alla mia scrivania tutti i giorni? Che tipo di fabbrica era? Più ci pensavo e più mi accorgevo di non sapere niente.” (p. 129)

La fabbrica di Oyamada Hiroko (trad. G. Coci, Neri Pozza, 2021, pp. 208, € 18) è un romanzo in cui il piano metaforico e gusto per la narrazione si intrecciano in modo sottile e intelligente. Prima ancora di esser una realtà industriale, la Fabbrica è, infatti, un’entità onnipresente, dall’aura quasi esoterica e totalizzante, capace di trasformare in modo insidioso coloro che hanno a che fare con essa. Eppure, quella di Oyamada non è mai un’opera moralizzante o didascalica: rivela le zone d’ombra del nostro benessere e del nostro sistema economico, mantenendo intatto il loro fascino ambiguo e annichilente.

Tutti coloro che amano Natsuo Kirino e i suoi avvicenti romanzi non possono lasciarsi sfuggire l’occasione di incontrarla dal vivo in una delle più importanti manifestazioni italiane, vale a dire il Festival della letteratura che ogni anno, a settembre, si tiene a Mantova.

Tutti coloro che amano Natsuo Kirino e i suoi avvicenti romanzi non possono lasciarsi sfuggire l’occasione di incontrarla dal vivo in una delle più importanti manifestazioni italiane, vale a dire il Festival della letteratura che ogni anno, a settembre, si tiene a Mantova. Crisantemo e la giovane Haruko entrano nel tempio sacro di Kashikodokoro. Il principe vi mette piede per primo, preceduto dal maestro del rituale con la sua lunga tunica bianca. Nella mano destra stringe uno scettro di legno levigato, che rappresenta la sua autorità sulle cose di questo mondo. Indossa una veste antica ed elaborata, dello stesso colore arancione scuro e bruciato del primo sorgere del Sole sulla terra.

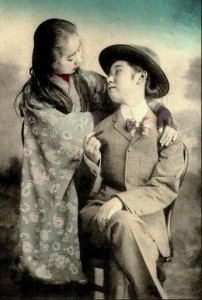

Crisantemo e la giovane Haruko entrano nel tempio sacro di Kashikodokoro. Il principe vi mette piede per primo, preceduto dal maestro del rituale con la sua lunga tunica bianca. Nella mano destra stringe uno scettro di legno levigato, che rappresenta la sua autorità sulle cose di questo mondo. Indossa una veste antica ed elaborata, dello stesso colore arancione scuro e bruciato del primo sorgere del Sole sulla terra. La fine dell’estate è il primo romanzo, nella letteratura giapponese moderna, a narrare senza reticenze, con una sincerità quasi brutale, di un burrascoso, romantico e scandaloso triangolo amoroso.

La fine dell’estate è il primo romanzo, nella letteratura giapponese moderna, a narrare senza reticenze, con una sincerità quasi brutale, di un burrascoso, romantico e scandaloso triangolo amoroso.