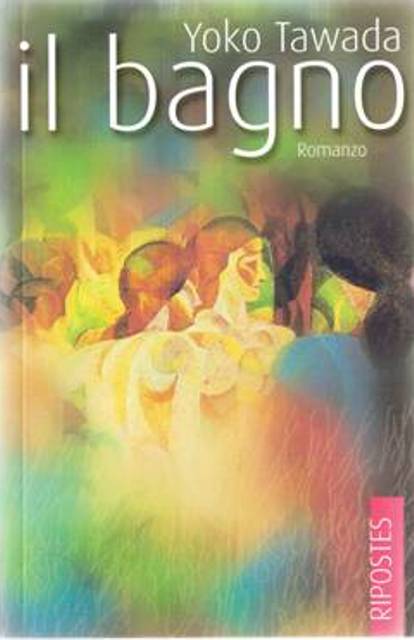

E’ bene dirlo subito: ci sono delle storie che non sono per tutti, e Il bagno di Tawada Yōko (ed. Ripostes, pp. 95, 8 €) è una di queste.

E’ bene dirlo subito: ci sono delle storie che non sono per tutti, e Il bagno di Tawada Yōko (ed. Ripostes, pp. 95, 8 €) è una di queste.

Le ragioni sono tante: pochi potrebbero amare le atmosfere vischiose e decadenti che l’autrice dipinge con maestria, le sue lucide allucinazioni, la sofferta ambiguità dei personaggi. Coloro che concepiscono la letteratura come uno spazio piano, solare, razionale sono destinati a rimanere delusi dalla materia magmatica di questo racconto, che si struttura e si decostruisce senza sosta, in un susseguirsi di immagini acuminate e stranianti. Non si tratta, però, di una semplice parata di incubi, ma di un discorso figurativo e letterario che, attraverso l’utilizzo di visioni perturbanti, intende mostrare le difficoltà dell’esser donna, in particolare se di origine giapponese e residente in Europa; Tawada Yōko le conosce bene, dal momento che vive oramai da quasi trent’anni in Germania ed ha avuto modo di sperimentare sulla sua pelle gli stereotipi occidentali circa il femminino orientale.

Pagina dopo pagina, la giovane protagonista del libro – non a caso priva di un nome proprio e incline a riferirsi a se stessa utilizzando la terza persona singolare, come se parlasse di un’altra – è chiamata a confrontarsi con una serie di personaggi che tentano di foggiare per lei un’identità corrispondente ai loro bisogni o ai loro timori.

Ossessionata dal proprio fisico ontologicamente fuori controllo e in perpetuo mutamento (“Si dice che il corpo umano sia composto per l’ottanta per cento di acqua, per cui non c’è da meravigliarsi se ogni mattina allo specchio appare un viso diverso”), la ragazza tenta disperatamente di crearsi un volto e un organismo attraverso inverosimili prodotti di bellezza e ricorrendo agli sguardi indagatori della macchina fotografica di Xander, suo partner, nonché donatore di parola (è lui infatti che le insegna il tedesco, lingua della terra in cui vive) e artefice della donna, modellata affinché corrisponda ai canoni occidentali in materia di fascino nipponico. Gli scatti in cui lei è immortalata risultano in realtà sprovvisti di un soggetto: l’uomo giustifica l’evento inconsueto (“Ciò dipende sicuramente dal fatto che Lei non ha un aspetto abbastanza giapponese”) e modifica di conseguenza l’aspetto della compagna, tingendole i capelli di nero e le labbra di rosso, in ossequio ai più triti luoghi comuni legati al Sol Levante. Non soddisfatto, gestisce il rapporto di coppia con un paio di burattini (lui violinista, lei bambola giapponese rivestita di seta) che manovra a piacere, riducendo del tutto la donna a puro simulacro e contenitore dei suoi desideri.

Una volta acquisita questa identità posticcia, la protagonista si vede derubata anche dell’ultimo baluardo della sua autonomia: lo spettro della donna-ratto – incarnazione dell’individuo emarginato perché non uniformato – le sottrae con l’inganno la lingua, strumento fondamentale per esprimere il proprio pensiero, esercitare la volontà e costruire un io indipendente e libero (solo grazie al suo lavoro di interpete la ragazza potrebbe continuare a mantenersi economicamente, lontana dal proprio paese e da una madre immatura).

Privata dell’identità e ricoperta di squame (segno tangibile di una metamorfosi che la rende sempre più simile a un essere afono e passivo), la giovane è ridotta letteralmente a un fenomeno da baraccone; eppure, persino al circo, viene trattata con sufficienza e crudeltà.

L’incontro con la madre in Giappone, nelle stanze dell’infanzia, approfondisce il baratro: la vecchia che ha davanti, nevrotica e lacrimevole, è la negazione di qualsivoglia modello positivo di redenzione, europeo o nipponico che sia.

La conclusione non può che essere amarissima: la donna, le donne sono costrette dalla società ad alienarsi da sé e a condurre una vita estranea, incapaci di ribellarsi al mutismo e alla reificazione cui sono sottoposte giorno dopo giorno.